「料理は化学だー!」をコンセプトに、

料理を用いて身の回りにある化学を紹介していく取り組みの第一弾。

今回はウィスキー等で知られている、

蒸留酒を用いながら、

高校生でもアルコール教育を進めていきたいと思います。

近年、アルコールは危険だという

強い恐怖感を与える行き過ぎた教育によって、

若年層のアルコール離れが深刻です。

多少、うつ病等、気分が沈んでいるなら

アルコールを用いるという手も1つです。

※お酒は20歳になってから

なので、脳の萎縮もアルコールでは起こるため、

筆者は20歳未満のアルコール摂取は非推奨です。

という訳で、

今回から混合物から純物質を分離するシリーズも進めていきます。

蒸留

蒸留とは、

- 液体と個体の混合物

- 液体と液体の混合物

を純度の高い揮発性の液体(純物質)を分離するのに有効な方法です。

混合物から純物質を分離する方法の1つとして知られています。

つまり、

- 液体(揮発性)と個体の混合物

- 液体(揮発性)と液体(非揮発性)の混合物

から分離するのに有効です。

揮発性

揮発性とは蒸発しやすさのことです。

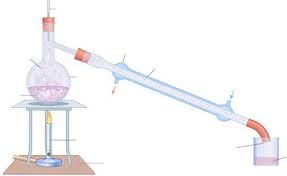

蒸留の方法(実験室)

実験室の蒸留は

- 枝付きフラスコ

- リービッヒ冷却器

などを用いて行います。

枝付きフラスコ内で混合物を沸騰させて、

リービッヒ冷却器で冷やすんですね~。

注意点

- 温度計は枝付きフラスコの球部まで下ろすこと。

- 枝付きフラスコの液体量は半分以上入れないこと。

- 冷却水は下から入れること

特に3.の冷却水は下から入れるに関しては、

共通テスト等の上からと間違わさせる正誤問題で頻出です。

上から入れたら、

じゃぼじゃぼじゃぼーっと

水が出ていくのをイメージしておきましょう。

じゃぼじゃぼじゃぼーっと

水が出ていくのをイメージしておきましょう。

下から入れないと貯まらないですよね?

覚えておきましょう。

蒸留酒とは?

では、みなさんお待ちかねの?

蒸留酒について見ていきましょう。

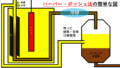

蒸留酒とは醸造酒を蒸留して製造した酒です。

蒸留されているため、純度は極めて高くなっている訳です。

蒸留酒はアルコール度数が非常に高いです。

中世の錬金術師が確立した

蒸留技術の発達により誕生しました。

蒸留技術の発達により誕生しました。

蒸留酒の種類

蒸留酒は世界各地に存在しています。

- ウイスキー

- ブランデー

- ウォッカ

- 焼酎

- 泡盛

- ジン

- テキーラ

- ラム酒

が知られています。

焼酎は

- 連続式蒸留焼酎(アルコール分36%未満)

- 単式蒸留焼酎(アルコール分45%以下)

の2種類が知られています。

沖縄のお酒として知られる泡盛は単式蒸留焼酎です。

テストには出ない

大人の知識なコーナーでした。

コメント